- En

- Fr

- عربي

قصة قصيرة

نهض رؤوف من سريره باكرًا، وألقى نظرة على صورة زوجته التي استقرّت على تلك المنضدة بجانب سريره اثنين وعشرين عامًا. ثم غادر إلى مركز عمله. لكنه لم يكن سعيدًا. فهذه الوظيفة المحترمة التي يشغلها كان يتمنّى مثلها لابنه. لكنّ الرياح هبّت بعكس ما اشتهت سفينته.

بهجت لم يكن محبًّا للكتاب والقلم مثل أخيه وجدي. هذا الأخير نال شهادة عالية في المحاماة، وأصاب مبالغ مالية كبيرة كانت كافية لشراء شقّة واسعة في إحدى ضواحي بيروت الراقية. ثم تزوّج، وجاء لزوجته بسيّارة حديثة الطراز وخادمتين اثنتين.

أما بهجت فكان يهرب من المدرسة ليرافق أصحابه إلى أماكن التسلية واللهو؛ حتى إذا ما شبَّ عن الطوق، وجد نفسه في المجتمع نكرة، إذ لا عِلم تعلّم ولا مهنة احترف. وها هو قد بلغ من العمر خمسًا وعشرين سنة وما زال ليله نهارًا يقضيه في لعب الورق، ونهاره ليلًا يمضي جُلّه في السرير نائمًا.

ومرّت سنوات خمس أُخَر. وتقاعد رؤوف من وظيفته؛ فقبض مبلغًا من المال لا يُستهان به عوضًا من تعبه الطويل. واشترى لابنه بكلّ ما قبض من مال متجرًا وسيّارة جيّدة شابّة بين السيّارات.

لم يمضِ طويل وقت حتى أخذت تجارة بهجت تنمو وتزدهر. لكن كلّ ما جناه لم يكن كافيًا لشراء شقّة والمجيء إليها ببنت الناس؛ فعرض رؤوف عليه فكرة السكن معه في بيته؛ فلم تعترض العروس. فأقام الوالد لابنه عرسًا عظيمًا دعا إليه الأقارب والأصدقاء، وصرف له ما كان قد ادّخره من قروش بيض لأيّامه السود.

كرّس رؤوف سنوات تقاعده الأولى للاهتمام بأملاكه الواسعة في القرية؛ فأعاد لكرم الزيتون نضارة أشجاره، ورمّم في بستان الليمون ما تداعى من حيطانه. لكنّ ساعديه وقدميه لم تستطع أن تحتفظ بقوّتها طويلًا.ولما لم يعد قادرًا على قيادة السيّارة إلى القرية بنفسه، قسم أملاكه بين ولديه؛ فأعطى بهجت بستان الليمون، وكان نصيب وجدي كرم الزيتون.

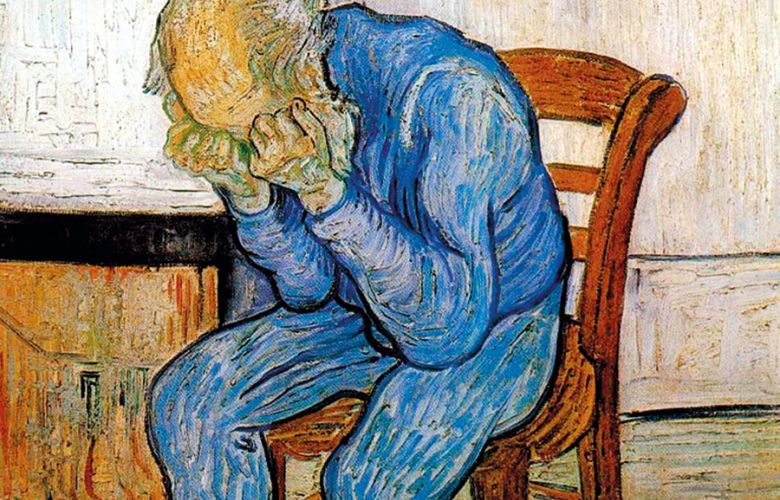

وشهرًا بعد شهر، أخذت صحّة رؤوف تتراجع أمام زحف الشيخوخة؛ فما عاد يستطيع جرّ قدميه في البيت من غرفته إلى الشرفة ومن هذه إلى سريره إلا مستعينًا بعصاه. وعندما نيّفَ على الثمانين؛ وَقِرَت أذناه، وشحَّ بصره. ولما سأل ابنَه يومًا أن يصطحبه إلى الطبيب، قال: «إنّ للعمر حقًّا يا أبي». فردّ رؤوف: «لديك حقّ يا ابني. كيف للعطّار أن يُصلح ما أفسده الدهر!».

وأصبح رؤوف، وهو في بيته، ضيفًا ثقيلًا على ابنه وأفراد عائلته. فإذا قام ليتناول الطعام وإيّاهم، لم يقرّب كرسيّه إلى الطاولة مثلهم استحياءً كأنه غريب إلى مائدة غرباء؛ فيسقط بعض فتات الخبز أو الإدام على الأرض. وكلّما لاحظ ابنه ذلك، انتهره قائلًا: «لماذا تجعل كرسيّك بعيدًا دائمًا!». ثم انتصب واقفًا ودفع الكرسيّ من خلف ليلتصق صدر أبيه بالطاولة: «هكذا يجلس الناس لتناوُل الطعام». وإذا سقط بعض الحساء على قميصه، صاح بهجت: «إحمل صحنك بيدك يا أبي. أنت لستَ بعدُ ولدًا حتى تلطّخ ثيابك». وإذا غُصّ رؤوف بلقمة، لم يقم أحد ليسقيه جرعة ماء ولو اختنق؛ فكان يلملم نفسه، وينهض عن كرسيّه كمَن ينهض تحت ثقل جبل، ويأتي بكوب يسكب فيه بعض الماء ويشرب. وإذا سقطت قطرة على الأرض، صاح بهجت: «ألف مرّة قلت لك لا تقُم عن المائدة لتحضر كوب الماء بنفسك. لماذا لا تطلب ذلك من أحد! أنظر ما فعلت! الأرض لا تأكل ولا تشرب، وأنت أطعمتها وسقيتها. مَن تريد أن ينظّفها تحت قدميك!».

- بلى يا ولدي. إن الأرض تأكل وتشرب. فيا ليتها تأكل لحمي وعظمي وتشرب ما بقي من دمي لأرتاح وأريحكم. هكذا قال رؤوف وهو يجرّ قدميه إلى غرفته، وكان لم ينهِ طعامه بعد.

الطعام لم يكن رؤوف يتناول منه ما تيسّر إلا متى أحسّ بالجوع. أما الدواء فكان عليه أن يتناوله على كره منه وبانتظام. وكان كلما وضع في فيه منه حبّة أو جرع ملعقة، طلب من الله أن تكون الأخيرة. لا. هو لا يأمل في الشفاء، لكن يتمنّى الموت القريب حَتْفَ أنفه من غير أن يرزح فيشغل أهل بيته به. لكنّ للخالق تدبيرًا لا يعلمه الإنسان. ورؤوف لم يكن يعلم أنه في تلك الليلة سيحدث ما لم يكن في الحسبان.

في تلك الليلة أوى الجميع إلى أسرّتهم. أما العجوز فلم يذق للنوم طعمًا. إذ ما انقضى الهزيع الأوّل من الليل حتى شعر بضيق في صدره كأنما أُلقي عليه حجر رحى. ثم استحكمت به نوبة سعال بدأت خفيفة، ثم اشتدّت لتمزّق صدره، وتوقظ بهجت وزوجته في سريرهما.

- أوه! ما هذا! حتى الليل لا نصيب لنا فيه بالراحة. قالت الزوجة، واستدارت في السرير، ودثّرت رأسها باللحاف.

- لا عليك يا عزيزتي. قال بهجت. سأقوم وأغلق الباب.

وقام بهجت وأغلق الباب؛ فما عادا يسمعان سعال العجوز الذي ما لبث أن استقام جالسًا في السرير علّه يرتاح. لكنّ السعال أبى أن يتركه بسلام. إذ ذاك انزلق رؤوف عن سريره، والتقط عصاه، وخطا باتّجاه زرّ إضاءة المصباح الكهربائيّ؛ فضغطه. لكنّ المصباح لم يضئ لأن التيّار كان مقطوعًا. عندئذٍ راح يتلمّس دربه بيده وعصاه بين جدران الممرّ باتّجاه المطبخ ليجرع كوب ماء. لكن ما كاد يعبر الباب حتى تعثّر بكرسيّ كان يسدّه؛ فسقط أرضًا، وكسر ساقه الهزيلة، وبقي طريح الأرض هناك يئنّ من الألم حتى دخل بهجت فجرًا ورآه بهذه الحال.

- ما أتى بك إلى هنا يا أبي والدنيا ظلام! لكأنك أصبحت تتعمّد تعذيبي. تعذيبنا كلّنا... كم مرّة قلت لك ضعْ كوب الماء إلى جانب سريرك قبل أن تنام! نسيت؟ عظيم. لماذا لم توقظني وتطلب مني ذلك! لماذا!

ولما أنهى بهجت عظته، حمل أباه إلى المستشفى حيث جُبِرَت ساقه، ومكث أسبوعين قبل أن يعود إلى البيت حاملًا رِجله لتبدأ رحلة عذاب لم يكن أحد مستعدًّا أن يمشيها.

- هذا البيت أصبح جحيمًا لا تُطاق. قالت الزوجة.

- تجمّلي بالصبر يا عزيزتي. ربما استطعت أن أتدبّر له خادمة في غضون يومين أو ثلاثة.

- خادمة! وما بإمكانها أن تفعل له الخادمة! لماذا لا ينقله أخوك وجدي إلى بيته! أليس هو ابنه كما أنت!

- لديك حقّ. سأكلّم أخي في ذلك.

وقصد بهجت أخاه مساءً، وكلّمه في الموضوع الذي جاء من أجله؛ فعقد وجدي حاجبيه وصعّر خدّه، وقال: «لقد أخذتَ ماله، واحتللتَ بيته، وتضيق اليوم ذرعًا به!... لا يا أخي. رعاية أبي حقّ عليك لا عليّ».

- أهذا آخر كلام؟

- هذا آخر كلام.

وعاد بهجت إلى بيته صفرَ اليدين خائبًا. وعندما دخل منكِّسًا رأسه واجمًا، اعترضت زوجته طريقه: «يبدو لي أنك عدتَ من بيت أخيك بخفّي حنين».

- ولا حتى بخفّ واحد إن كنتِ تريدين الحقيقة.

- يعني؟

- لا أعرف. يبدو أنْ ليس هناك من حلّ.

- الحلّ عندي. إنقله إلى دار عناية بالعجزة.

- هل جُننتِ!؟ أتعرفين كم تبلغ الكلفة الشهرية لرعاية عجوز بحالة أبي في مثل هذه الدُور!؟

- لا يهمّني. بِع البستان، وأنفِقْ ثمنه عليه.

- إسمعي. قال بهجت، وقد خطرت فكرة في باله. ثمّة دار رخيصة والرعاية فيها مقبولة. ربما وجدتُ سريرًا شاغرًا فيها.

عند الصباح الباكر قصد بهجت الدار، وتدبّر لأبيه سريرًا فيها. وقبل مغيب الشمس نقله إليها بالسيّارة التي كان قد اشتراها له.

- العناية بالعجزة في الدار جيّدة يا أبي. ستجد فيها راحتك. سوف ترى.

- بالتأكيد يا ابني. أما لهذه المهمّة هي بُنيت!

- سأواظب على زيارتك في كلّ يوم.

- لا تقلق بشأني. ليرضَ الله عنك يا ولدي، ويحفظ صحّتك، ويُبعد عن عائلتك كلّ شرّ.

في غرفة صغيرة سلخ الزمن طلاء نصف جدرانها، حُشر سرير رؤوف إلى جانب سريرين آخرين افترش أحدَهما عجوز لا يكفّ عن الأنين، وجلس في ثانيهما آخَرُ لا يتوقّف عن الثرثرة والهذيان.

ومرّت الأيّام والعجوز حبيس غرفته، لا يكفّ عن الصلاة صباحَ مساء، داعيًا لولديه وأفراد عائلتيهما بالصحة والسعادة. أما لنفسه فكان يطلب راحة الموت إلى جانب عظام زوجته التي تركته باكرًا.

وجدي لم ينسَ أنّ أباه في دار الرعاية. كان يتّصل بالإدارة كلّ أسبوع ليتأكّد من أنهم ما زالوا يحتفظون برقم هاتفه النقّال فيتمكّنون من الاتّصال به إذا حدث لأبيه مكروه. أما بهجت الذي وعد أباه بأن يزوره كلّ يوم، فنقض وعده ونكثَ عهده، وراح يزوره مرّة كلّ أسبوع. ثم كلّ عشرة أيّام أو أسبوعين. وفي كلّ مرّة كان أبوه يتكلّف الابتسامة، ويسأله عن أولاده وزوجته وأعماله مئة سؤال وسؤال. ويخبره بأن الرعاية في الدار جيّدة جدًّا، ولا يعوزه شيء. لكن عندما كان بهجت يغادر بعد كلّ لقاء قصير، كان العجوز ينزلق في السرير، ويتقوقع تحت الغطاء، ويبكي.

ذات صباح اتّصل أحد العاملين في الإدارة ببهجت، وأبلغه أن والده يريده. وعندما وضع بهجت السمّاعة في مكانها، نظر في عيون زوجته وأولاده الذين كانوا قد حملوا قبّعاتهم وبعض حاجاتهم وسبقوه إلى الباب قبل أن يرنّ جرس الهاتف ويستديروا ليعرفوا مَن المتّصل.

- مَن؟ سألت الزوجة.

- إدارة دار الرعاية.

- خيرًا ان شاء الله.

- أبي يطلبني.

- الآن!؟ الأولاد موعودون بالخروج.

- حسنًا. لنخرج. ومتى عدنا زرتُ أبي. لا أعتقد أن الأمر ملحّ حتى نلغي مشروعنا.

وعندما عادوا مع هبوط الظلام ودخلوا، كان جرس الهاتف يرنّ.

- آلو. أجاب بهجت.

- أتّصل بك من دار الرعاية لأعلمك بأن حال والدك حرجة. لقد اتّصلت بمنزلك مرّات عدّة خلال النهار، لكن لم يكن من مجيب.

- شكرًا لك. سوف آتي على الفور.

وضع بهجت السمّاعة في مكانها. ثم انضمّ إلى أفراد عائلته لتناول الطعام: «اتّصلوا بي من دار الرعاية. حال أبي سيّئة. سأنهي طعامي وأذهب للاطمئنان عليه».

لكنّ بهجت أنهى عشاءه، ودخل غرفته، وقعد في سريره. قال في نفسه: «أستمع إلى نشرة الأخبار، وأرتاح لبعض الوقت، ثم أذهب». لكنه ارتاح طويلًا حتى غشيه النعاس؛ فنام لساعتين. وعندما استفاق نظر إلى الساعة المعلّقة في الجدار، وقال: «لقد تأخّر الوقت كثيرًا. أذهب في الصباح الباكر. شرّ الصباح ولا خير المساء، كما يقول المثل».

ثم ما كان منه إلا أن قفز عن سريره، وخرج مبغوتًا إلى حيث زوجته تشاهد التلفزيون في غرفة السهرة: «ماذا لو ساءت حال أبي كثيرًا، و... توفي- لا سمح الله-؟ أله في خزانته بذلة لائقة؟». سأل زوجته مشغول البال.

- وما أدراني! إفتح خزانته وانظر ما فيها.

وفتح بهجت خزانة أبيه؛ فوجد بضع بزّات أكل الدهر عليها وشرب. وسرعان ما استرعى نظرَه على أحد رفوف الخزانة علبةٌ خشبية لم يقع بصره عليها من قبل. هذه العلبة أثارت فضوله. فتحها ليجد فيها فيلم فيديو؛ فرفعه ودخل غرفته ليرى ما فيه.

وضع الفيلم في جهاز الفيديو، وأخذ يستعرضه. آه! هذا أبوه كما يبدو في إحدى صوره أيّام الشباب، وعلى السرير بين يديه طفل يقوم الوالد بنزع الأقمطة القذرة عنه، واستبدالها بأخرى نظيفة. وسمع صوت امرأة ملؤه الحزن والأسى يرافق التصوير: «هذا بهجت في أواخر عامه الأوّل. وهذا رؤوف المسكين الذي كُتب عليه أن يقوم بدور الأب والأمّ في آن... سامحني يا زوجي ويا حبيبي لأنني عمّا قريب سأترك لك عصفورين لم يكسُ الزَغَب أجنحتهما الطريّة بعد. طفلان يحتاجان إلى يد تزقّهما، وتُعدّ لهما قنّينة الحليب، وتربّت كتفيهما ليغفوا. هذه اليد ستكون يدك... يدك أنت يا حبيبي». واختنق الصوت بالدموع، وسكت.

ثم رأى بهجت في الشريط مشهدًا آخَر يرافقه صوت أمّه عينه: «وهذا بهجت على يد أبيه يبكي. وأبوه يهدهده ويغني له ليهدأ، ويحاول أن يُعدّ له قنّينة الحليب... آه! لقد لبط بهجت القنّينة بقدمه الصغيرة، وانسكب الحليب على الأرض»، تابع الصوت ضاحكًا. «وها هو رؤوف يمسح الأرض ليعود ويحاول من جديد».

وفي مشهد ثالث كانت أمّ الطفلين وتقول: «ها هما حبيباي بهجت ووجدي ابنَي سنتين وبضعة أشهر يعلوان ظهر أبيهما، وأبوهما يدبّ بهما على راحتيه وركبتيه، وأنا أصوّرهم وأتبعهم على عربتي ذات العجلات الأربع من غرفة إلى غرفة». عندئذٍ سمع بهجت صوت أمّه ينادي أباه. ولما رفع أبوه بصره ناحية الكاميرا، سألته زوجته وهي تنشج: «أتَعِدُني بأن ترعى طفلينا كأحسن ما تكون الرعاية بعدما أموت؟».

- لا تذكري الموت، أرجوكِ. ستتحسّنين، وستعيشين لتري ولدَينا رجلين، وتحملي أحفادنا على يديكِ.

- عِدْني، أرجوك.

- إني أعدك.

وانتهى الشريط.

أجل، انتهى الشريط. لكن رحلة رؤوف الشاقّة تواصلت... ووفى بالوعد. بهجت كان يعرف أنّ أباه ربّاه وأخاه. لكنه لم يره قبل اليوم كيف كان يفعل.

في تلك اللحظة أقفل بهجت باب غرفته وبكى: «آه يا أبي! يا مَن حملتني في قلبك وعلى يديك، لم أستطع أن أتحمّلك في بيتي... في بيتك».

«كنتَ تساعدني لأدسّ يدي الصغيرة في كمّ القميص، وتعلّمني كيف أُدخل الأزرار في عُراها. وكنتُ أراك تحاول ارتداء قميصك بمفردك ولا تستطيع، فأُعْرِضُ عنك وأمشي».

«كنتَ تضحك وأنا أثرثر وأهذي. وكنتُ أضيق ذرعًا كلما لفتتَ نظري لأمر مرّتين».

«كنتَ تحملني يوم العيد على منكبيك، وتساعدني في حمل شمعتي، ولا تتذمّر إذا تقطّر الشمع السائل الحارق على يديك. لقد انطفأت شمعتي وغادرت البرَكة بيتي يوم رميتك في دار الرعاية وتخلّصت منك».

«آه يا أبي! لقد ربّيتني، وسهرتَ عليّ، وتعبتَ من أجلي. لكني نشأتُ عاقًّا جاحدًا. لقد حفظتُ الوصايا العشر كلّها، وحاولت أن أعمل بها. لكن وصيّة «أكرمْ أباك وأمّك»، فما بذلتُ في سبيلها أدنى جهد».

هكذا أمضى بهجت ليله يناجي نفسه. ولما انبلج الفجر، هرع ليطمئنّ على أبيه. ذهب ليقول له سامحني وارضَ عني. لكن عندما بلغ الدار أُبلغ أن أباه قد لفظ روحه قبل أوّل ضوء. ثم جاء مَن قاده إلى غرفة صغيرة دخلها، وارتمى على ركبتيه أمام السرير الحديديّ، وحنى رأسه فوق الصدر الذي طالما أراح رأسه صغيرًا عليه، وغسل بدموع الندم تينك اليدين اللتين كانتا تربّتان كتفه، وتهزّان سريره لينام.